信息来源:

2025年1月9日,正值国家京剧院建院70周年之际,我们有幸收到习近平总书记给剧院青年艺术工作者的回信。信中高度评价了剧院70年来的发展历程和取得的辉煌成就,体现了习近平总书记对中华优秀传统文化的深切关怀、对京剧艺术发展的殷切期望,为剧院迈向新征程、奋进新时代指明了方向,提供了根本遵循。全体演职员深受鼓舞、倍感振奋。

国家京剧院的历史渊源可追溯至延安时期。其前身为1942年在党中央关怀下成立的延安平剧研究院,毛泽东同志亲笔题词“推陈出新”。此后,中国京剧院于1955年1月正式成立,首任院长为京剧大师梅兰芳先生。70年来,剧院群星璀璨、英才辈出,一代代艺术家坚守初心、传承经典,在不断探索与创新中推动京剧艺术百花齐放、硕果累累。从延安一路走来,正是一代又一代先驱者的不懈奋斗,才铸就了今日国粹京剧的辉煌成就。身在这样一个根植人民、服务党和国家的艺术团体中,我们深刻认识到肩负的文化使命,并始终坚持文艺为人民服务、为时代放歌的方向。

70载风雨兼程,党和国家的关怀始终是剧院事业蓬勃发展的坚强保障。老一辈革命家无微不至地关心剧院成长,剧院始终坚持党的领导,贯彻落实党的文艺方针政策,走出了一条与时代同行、与人民同心的发展之路。70年薪火相传,中华优秀传统文化滋养着剧院艺术之根,孕育出大量脍炙人口的经典之作。如《三打祝家庄》《野猪林》《大闹天宫》等保留剧目已深深镌刻在人们心中,成为共同的文化记忆与精神财富。70年开拓进取,剧院不断拓展国际视野,以京剧这一民族瑰宝讲好中国故事,展现中华文化独特魅力。梅兰芳、李少春、袁世海等表演艺术家以及众多才华横溢的编、导、演、音、美等群体蜚声海外,为中外文化交流作出重要贡献。

当前,新时代赋予文化事业新的使命。进入新时代以来,习近平总书记高度重视弘扬中华优秀传统文化,强调只有根植于人民群众之中、立足于中国精神之上,才能更好地构建中国话语体系、凝聚民族力量。国家京剧院将不负重托,坚定文化自信,勇于守正创新,积极推动传统戏曲的创造性转化与创新性发展,努力打造具有时代内涵和世界影响力的民族艺术品牌。

新创复排焕发时代活力

近年来,国家京剧院坚持传统戏、现代戏、新编历史剧“三并举”的剧目方针,不断拓展改编经典名著、经典名剧的创作思路,先后将越剧经典《五女拜寿》以及文学作品《牡丹亭》《西厢记》《主角》搬上京剧舞台,赋予传统文本以新的艺术生命。同时,剧院精心创排展现中华文明特质的历史题材剧目《纳土归宋》《故土新归》,以宏阔的历史视野弘扬民族精神与文化自信。坚持以人民为中心的创作导向,推出贴近时代、反映现实的现代戏《老阿姨》《雄安人家》,艺术化呈现人民群众的伟大实践和生活图景。复排《白毛女》《谢瑶环》《三打祝家庄》《苏小妹》等,以经典作品带动青年人才成长。剧院深入贯彻“收百世之阙文,采千载之遗韵”的创作理念,制定并落实“十四五”艺术发展规划,将文艺精品创作作为核心任务,遵循艺术规律,推动剧目高质量产出。在此基础上,国家京剧院坚持原创、改编、移植、合作并举,全面提升作品的艺术质量,有序推进优秀剧目资源的修复、传承与转化,激发京剧艺术的时代活力。通过以剧目带人才、以人才传剧目的良性机制,构建艺术传承与创新并重的发展格局,持续焕发京剧艺术的生机与魅力。

青年人才迸发青春活力

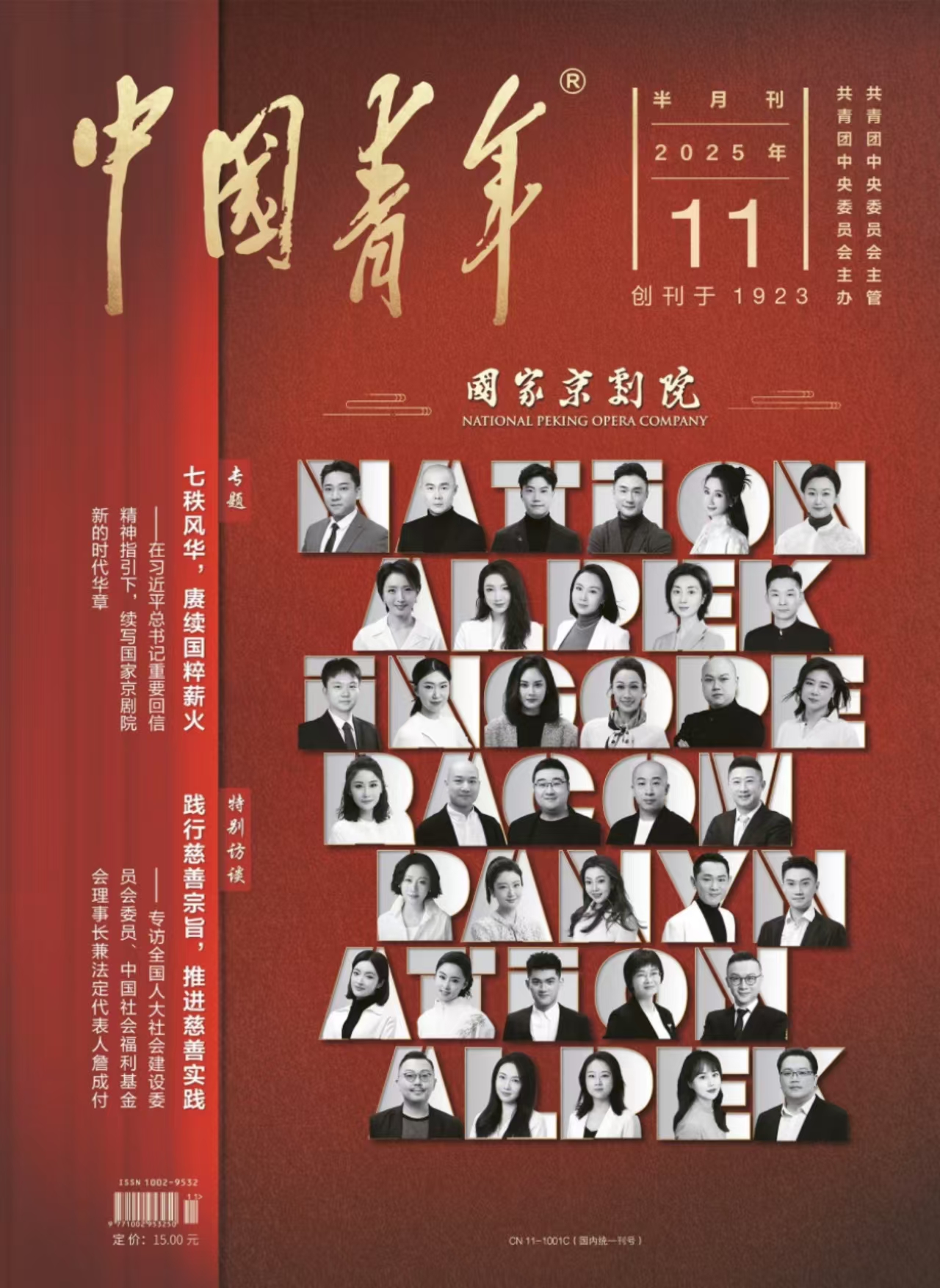

纵观京剧艺术200年发展历程,剧目常演不衰,人才薪火相传,是京剧艺术绵延不绝、传承创新的关键。其中尤为重要的,则是一代代艺术家对行当与流派的一脉相承,并通过舞台演绎使作品超越时空,传递历史与现实的人生悲欢与哲理思考,焕发出新的生命力。从剧院历史来看,凡成大器者,无不是在汗水与泪水中磨砺而出,于坚持与忍耐中走向辉煌。为助力青年演员成长,搭建实践平台至关重要,只有通过系统化思维建构可持续发展的人才计划,形成更具活力与创造力的培育机制,方能促使优秀青年不断涌现,在舞台上施展才华。2022年,国家京剧院重组青年团,作为青年力量的重要储备基地,集中优势资源,连续推出三部由年轻演员担纲主力的剧目。在移植改编越剧名作《五女拜寿》的过程中,剧院集结17位来自不同行当和流派的优秀青年演员,呈现了新一代京剧人的舞台风采。改编自茅盾文学奖作品的《主角》则由梅派青衣付佳领衔主演,其余角色亦皆由剧院青年演员担纲。此外,经典保留剧目《杨门女将》则启用平均年龄不足30岁的演员阵容。2024年8月,青年团在全国巡演中于上海连演6场,被业界高度评价为“战略性人才梯队建设”,观众也称赞该团展现出了“青春气息与国家级水准”。

2022年,剧院全面启动为期两年的“百日集训”计划,聚焦青年艺术人才培养,围绕剧目排演、名师带徒、技艺比拼、人才选拔等多个环节,探索系统化的人才成长路径。首轮集训中,6位演员入选“领军人才”培养对象,30名演员与演奏员被列为“青年拔尖人才”重点对象,并为其量身定制专场演出,提供展示平台。为体现对艺术家的尊重与重视,我亲自为每位演员的专场演出命名,如田磊的“磊落星月高”、王越的“迈步从头越”、张佳春的“北方有佳人”、刘琪的“琪树初长成”、朱凌宇的“久有凌云志”、姜美伊的“在水一方”,既体现个人特色,也彰显剧院文化建设的温度。2025年,第二轮“百日集训”已经启动,在总结经验基础上,强化实战训练路径,构建从内部练兵到外部检验的完整链条,推动人才培养机制更加科学高效。

京剧艺术的发展离不开扎实的基本功。针对目前部分青年演员对传统技艺掌握不够的问题,剧院持续推动经典复排工作,在这一过程中,青年演员初露锋芒,正逐步成长为能够独当一面的台柱。为进一步拓展舞台实践机会,剧院特别打造“这里有戏”常态化演出系列。“有戏”象征希望,演出每周在梅兰芳大剧院、人民剧场如期举行,两年来累计已逾200场。通过持续练功、排演等手段,不仅传承和发扬了剧院的艺术风格,也经由口传心授的方式代际相传,使青年一代在身段与唱念上稳步提升。正如梨园老话所说:“千学不如一练,千练不如一演。”演出机制常态化以来,青年演员和演奏员积极投入训练,从被动参演到主动要求登台,展现出昂扬向上的精神风貌。

系列演出强塑演出品牌

近年来,为满足人民群众对高质量文艺作品的期待,剧院积极调整发展思路,坚持以创作为核心任务、以演出为中心环节、以人才为根本支撑,稳步推进体制机制创新,不断释放国家京剧院的品牌活力。通过打造“春之声”“秋之韵”“七一红色题材”“武戏展演”“庆元旦”“迎新春”“优秀保留剧目展演”和2024全国小剧场京剧“群英会”等多个系列演出,形成了具有规模化、常态化、现代化特征的演出体系,品牌影响力持续提升。

剧院高度重视平台建设与传播方式创新。数字互联网时代,如何赋予京剧艺术新的文化内涵,做好当下的传承创新,成为我们的时代课题。《考工记》有言:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”2021年起,国家京剧院连续三年在春节期间以“云大戏·过大年”为主题,推出经典剧目《龙凤呈祥》的5G+4K+VR海内外演播,集新时代传统艺术新发展之“天时”、人民对美好文化生活的向往之“地气”、国粹艺术名家演绎之“材美”、数字技术突破跃进之“工巧”,在新时代接续发展京剧艺术“演时代之风尚”的传统。通过有机融合传统戏曲和数智潮流,国粹京剧在虚幻与现实之间熠熠生辉,勇立潮头的数智技术也在传统艺术沃土萃取了丰富的文化补给。我们立足中国古典美学精神和范式,在新的历史背景和技术条件下,灵活运用多种手段,提升传统艺术的现代审美价值。

深化改革释放内生动力

国家京剧院通过机构调整,组建了创作和研究中心(艺术委员会办公室)及制作和舞美中心,进一步细化艺术创作与生产工作的职责分工。国家京剧院历时两年三个月,持续推进制度建设,于2023年6月正式印编《国家京剧院规章制度汇编》上中下3册,涵盖修订完善的113项制度,全面优化剧目生产机制与演出管理流程,目前,新一轮规章制度“立改废”工作仍在持续进行中。持续打造京昆演艺品牌,梅兰芳大剧院已成为戏曲观演的重要地标,京昆演出占比超过80%,同时呈现豫剧、秦腔、河北梆子等十余个剧种的精彩演出。《中国京剧》杂志完成全新改版,强化文艺理论与评论建设,汇聚全国艺术资源,创新举办学术交流活动,积极构建传统艺术的话语体系。同步推出星光读书会,推进“学习型剧院”“书香剧院”建设,广泛邀请艺术家、作家、学者从多视角开展讲座,拓展视野,提升文化素养,营造良好的学习氛围。

回信精神点亮梦想时代

“乘之愈往,识之愈真。如将不尽,与古为新。”国家京剧院一路前行,在习近平文化思想的引领下,焕发出新的生机与活力。展望未来,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以人民为中心的创作导向,全面贯彻新时代文艺工作方针,开创新局面。

首先,深刻领悟习近平总书记对国家京剧院提出的殷切期望,要立足传统、面向未来,深入挖掘中华优秀传统文化的思想内涵与艺术价值,推动京剧流派、风格多样发展,增强中国文化的国际传播力,在世界舞台展示中华艺术的独特魅力。坚持马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,以时代精神激活传统文化活力,用京剧讲好新时代中国故事,充分展现在马克思主义中国化进程中所彰显的文化根脉与时代风采。

其次,把学习贯彻好习近平总书记重要回信精神作为当前和今后的重要任务,贯穿于全院工作的各方面全过程,加快推进京剧艺术现代化转型与高质量发展。要站在建设社会主义文化强国的战略高度,将学习习近平总书记重要回信精神与贯彻落实党的二十大及其历次全会决策部署紧密结合,不断推动京剧艺术守正创新、吐故纳新。坚持创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化资源,深化文艺院团体制机制改革,牢固树立精品意识,提升公共文化服务效能,拓展艺术传播渠道,加强国际文化交流,不断扩大中华文化影响力。

再次,高度重视青年人才队伍建设,将其视为战略性工程来抓,培养一批有理想、有能力、有担当的新型文艺力量。国家京剧院将组织青年演员深入基层、扎根人民,在火热实践中汲取养分,感悟中国精神,锤炼艺术修养,激发创作热情,努力打造具有理想信念、德艺双馨的精品力作。特别注重编剧、导演、音乐、舞美等核心岗位人才培养,尤其是重视剧本这一创作源头,加快培育一批富有潜力的艺术青年生力军。持续完善青年成长平台,健全人才选拔机制,营造尊重人才、激励成长的良好氛围,打造结构合理、梯队完善的人才队伍体系,让更多青年成为传承国粹、勇担使命的艺术中坚力量。

习近平总书记在回信中寄语广大青年艺术工作者,在新时代起点上继续传承前辈艺术家优良传统,践行艺术为民初心,坚持崇德尚艺、守正创新,不断推动戏曲艺术焕发时代光彩,为繁荣社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国作出更大贡献。这封信不仅是向国家京剧院也是向全国文艺战线发出的动员令,更是点燃无数青年梦想的精神火炬。它赋予青年一代以文化自信的力量,砥砺我们在新征程上勇担使命、逐梦前行。

这是一个春意盎然、百业俱兴的时代,是属于奋斗者、属于追梦人的时代。“满庭春意,事业方新,大鹏九万里。”我们坚信,在习近平文化思想的指引下,这封闪耀着思想光芒的回信必将成为广大青年文艺工作者逐梦远航的航标灯塔,激励我们在中华民族伟大复兴的征程上奋力书写无愧于时代的艺术篇章。

王勇

(作者系国家京剧院院长、一级编剧、中国戏剧家协会副主席)

监制:陈章乐

终审:陈敏

审校:刘晓 刘博文

编辑:刘怡然(实习)